Acqua e Carbonio

per il nostro futuro 1/2

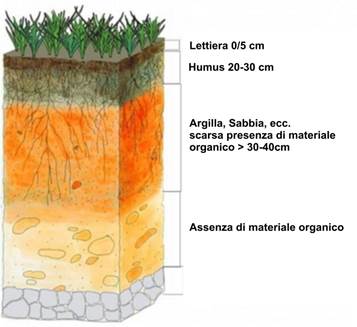

Il suolo (… [1] [2]

) biologicamente attivo è in grado di trattenere grandi

quantità di acqua (… [1] [2] [3]

[4] [5] [6] ) e di carbonio

(… [1]

[2]

[3]

).

La vita degli organismi terrestri e

dell’uomo dipende dallo stato di salute di poche decine di centimetri di

terreno.

La vita degli organismi terrestri e

dell’uomo dipende dallo stato di salute di poche decine di centimetri di

terreno.

E’ da più di

6000 anni che l’uomo ha iniziato ad arare il terreno, molti terreni venivano

arati per seminare i cereali, molte zone, oggi aride, sono la conseguenza di

quelle arature.

In un documento della FAO del 2021, si

evidenzia che oltre l’80% delle terre agricole presentano condizioni di degrado

dovute alla

perdita della qualità del suolo, seguita dalla perdita di biodiversità e

dall'esaurimento delle risorse idriche.

Le cause del degrado sono dovute a pratiche agricole che facilitano l'erosione del suolo da parte di acqua e vento, la perdita di materiale organico, la compattazione del terreno in superficie, la salinizzazione e l'inquinamento del suolo e la perdita dei nutrienti.

L’aratura,

eliminando la copertura vegetale espone il terreno, per periodi più o meno

lunghi, all’azione diretta del sole, dell’acqua e del vento. L’assenza della

copertura vegetale ha come conseguenza la diretta esposizione a:

sole: aumenta

la differenza di temperatura giorno-notte con rapido disseccamento della parte

superficiale.

sole: aumenta

la differenza di temperatura giorno-notte con rapido disseccamento della parte

superficiale.

acqua: si

riduce la capacità di assorbimento e di resistere al dilavamento

acqua: si

riduce la capacità di assorbimento e di resistere al dilavamento

vento: il

disseccamento e la frantumazione della parte superficiale originano particelle

che vengono facilmente sollevate e allontanate dal vento

vento: il

disseccamento e la frantumazione della parte superficiale originano particelle

che vengono facilmente sollevate e allontanate dal vento

Se poi a

questo aggiungiamo l’uso di sostanze chimiche (concimi, e pesticidi) che agiscono negativamente sui microrganismi

del terreno si completano le azioni che riducono la fertilità. Con la perdita

degli strati superficiali diminuisce la materia organica e con essa anche la

capacità di trattenere acqua, al tempo stesso si ha l’inversione del ciclo del

carbonio, anziché essere accumulato viene rilascio in atmosfera.

L’incapacità del terreno di resistere

agli agenti atmosferici innescano processi di erosione

(… [1]

[2] [3] immagini ), tutto ciò favorisce la lenta ma, spesso, inarrestabile desertificazione.

L’incapacità del terreno di resistere

agli agenti atmosferici innescano processi di erosione

(… [1]

[2] [3] immagini ), tutto ciò favorisce la lenta ma, spesso, inarrestabile desertificazione.

Si dà per scontato

che la causa dell’inaridimento del

suolo sia la mancanza di acqua, di fatto le cause più rilevanti

sono costituite da alcune attività produttive dell’uomo: come le

coltivazioni intensive che depauperano il suolo, il pascolo

eccessivo che fa sparire la vegetazione e compatta la

terra, la

scorretta gestione delle risorse idriche,

l’eccessivo abbattimento di

alberi che trattengono lo strato più superficiale dei

terreni, e queste sono solo alcune delle cause che portano al degrado del

territorio.

Dust Bowl – negli Stati Uniti è ricordato come

un periodo catastrofico, fra il 1931 e il 1938, le gradi pianure che si

estendono, nella parte centrale che va dal Canada fino ai confini col Messico

furono devastate da numerose tempeste di sabbia. Erano la patria dei bisonti

sterminati sul finire del secolo precedente, arrivati gli agricoltori

iniziarono ad ararle distruggendo l’erba che da sempre ricopriva questi

territori. Terre soggette a periodi siccitosi, il suolo scoperto si seccò

sgretolandosi, tempeste di vento sollevarono immense nubi di sabbia che

seppellirono case e interi paesi, gran parte della terra rimossa dal vento finì

nell’oceano Atlantico (… img

).

Dust Bowl – negli Stati Uniti è ricordato come

un periodo catastrofico, fra il 1931 e il 1938, le gradi pianure che si

estendono, nella parte centrale che va dal Canada fino ai confini col Messico

furono devastate da numerose tempeste di sabbia. Erano la patria dei bisonti

sterminati sul finire del secolo precedente, arrivati gli agricoltori

iniziarono ad ararle distruggendo l’erba che da sempre ricopriva questi

territori. Terre soggette a periodi siccitosi, il suolo scoperto si seccò

sgretolandosi, tempeste di vento sollevarono immense nubi di sabbia che

seppellirono case e interi paesi, gran parte della terra rimossa dal vento finì

nell’oceano Atlantico (… img

).

Le Grandi

Pianure coprono una superficie superiore ai 2.5 milioni di kmq, sul finire del

1934, circa 800.000 kmq erano da considerarsi a livello di deserto. In quegli

anni Franklin

Delano Roosevelt fondò il Soil Conservation

Service (oggi Natural Resources

Conservation Service) con il

compito di favorire le tecniche colturali che potessero recuperare e conservare

il suolo.

L’aratura è il punto

di partenza del degrado del suolo, l’eliminazione della copertura verde e

l’esposizione agli agenti atmosferici favoriscono la diminuzione della materia

organica e con essa si hanno modifiche dei cicli dell’acqua e del carbonio (… [1] [2]

[3] [4]

),

fondamentali per mantenere un suolo

L’aratura è il punto

di partenza del degrado del suolo, l’eliminazione della copertura verde e

l’esposizione agli agenti atmosferici favoriscono la diminuzione della materia

organica e con essa si hanno modifiche dei cicli dell’acqua e del carbonio (… [1] [2]

[3] [4]

),

fondamentali per mantenere un suolo  sano.

sano.

Le

piante (alberi, arbusti, erbe) o meglio la foglia è il punto d’ingresso del

carbonio verso il terreno. Con la fotosintesi

clorofilliana (… [1] [2] ) le piante

trasformano la CO2 in carboidrati che

tramite la linfa vengono distribuiti al resto della pianta. La gran parte delle

piante ha rapporti simbiotici con i microrganismi del terreno, in particolare

con le micorrize dei funghi (… [1] [2]

[3] ). Il carbonio, attraverso le radici, sotto

forma di carboidrati viene scambiato con varie sostanze minerali metabolizzate

dai microrganismi e assorbite dalle radici.

Il

sistema suolo è un analogo del nostro microbiota intestinale formato da un numero di cellule almeno

10 volte superiore a quelle che compongono il nostro corpo; il microbiota trasforma il cibo che mangiamo in sostanze

nutritive assorbite dal nostro organismo. Qualunque sostanza che interferisce

negativamente con il metabolismo del nostro microbiota

finisce per compromettere la nostra salute.

La

cooperazione fra piante e microrganismi del suolo permette di fissare enormi

quantità di carbonio estraendolo dall’aria; Il suolo è un ambiente vivo, ma

arature, monocolture, riduzione della copertura vegetale, sostanze chimiche

come pesticidi e concimi ne riducono la vitalità finendo per contrastare il

processo di fissazione del carbonio. Venendo meno lo scambio fra piante e

microrganismi diminuisce la massa organica presente nel terreno, si riduce la

capacità di trattenere acqua, si velocizza il flusso del carbonio che dal suolo

ritorna in atmosfera portando in negativo il bilancio fra quello accumulato e

quello rilasciato. Il terreno diventa più soggetto all’erosione, in quanto la

perdita di sostanza organica, la mancanza di copertura vegetale ne facilita lo

sgretolamento rendendolo particolarmente soggetto al dilavamento e all’azione

del vento.

Nei terreni

coltivati con utilizzo dei prodotti chimici quali pesticidi e concimi la

presenza di microrganismi è molto bassa a causa della tossicità delle sostanze

utilizzate. Il sistema pianta-

Nei terreni

coltivati con utilizzo dei prodotti chimici quali pesticidi e concimi la

presenza di microrganismi è molto bassa a causa della tossicità delle sostanze

utilizzate. Il sistema pianta- radici-microrganismi-fissazione

del carbonio è compromesso, il carbonio non si accumula, e quello presente

tende a ritornare in atmosfera.

radici-microrganismi-fissazione

del carbonio è compromesso, il carbonio non si accumula, e quello presente

tende a ritornare in atmosfera.

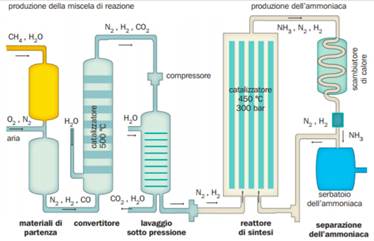

Le

origini dell’agricoltura industriale le possiamo far risalire allo scienziato

tedesco Fritz Haber che nel 1911 mise a punto il

processo per la produzione di ammoniaca a partire da idrogeno e azoto. Nacquero

i primi fertilizzanti sintetici grazie ai quali si ebbe un notevole  aumento della produzione agricola, ma accanto

ad essi Haber mise a punto

aumento della produzione agricola, ma accanto

ad essi Haber mise a punto  anche i primi

pesticidi che inizialmente vennero utilizzati nella Ia

guerra mondiale come armi chimiche.

anche i primi

pesticidi che inizialmente vennero utilizzati nella Ia

guerra mondiale come armi chimiche.

Gli

sviluppi tecnologici per combattere in guerra si riversarono sull’agricoltura che

si trasformò velocemente; l’arrivo di fertilizzanti prima e poi dei pesticidi

permise a molti agricoltori di aumentare in tempi brevi le rese dei raccolti.

Bastava spargere queste sostanze sui terreni e non era più necessario

preoccuparsi della loro gestione.

L’agricoltura

diventò una catena di montaggio: monocolture e allevamenti intensivi divennero

rapidamente la normalità, l’agricoltore si trasformò in un tecnico

specializzato in una particolare attività. Sapeva tutto su come aumentare la

produzione del grano o del bestiame ma ben poco su come conservare la fertilità

del

suolo a questo

ci pensavano i concimi ed i pesticidi

che si occupavano di eliminare la concorrenze delle erbacce e degli insetti.

suolo a questo

ci pensavano i concimi ed i pesticidi

che si occupavano di eliminare la concorrenze delle erbacce e degli insetti.

L’agricoltore

abbandonò il terreno per salire sulle macchine e diventare un esperto di

chimica, la graduale perdita di fertilità dei terreni veniva compensata

dall’aumento dei  fertilizzanti:

nel 2020 sono necessari una quantità di

fertilizzanti:

nel 2020 sono necessari una quantità di  fertilizzanti 3

volte maggiore che nel 1960 per ottenere

la stessa quantità di grano. La chimica ha mascherato la perdita di

fertilità dei terreni

fertilizzanti 3

volte maggiore che nel 1960 per ottenere

la stessa quantità di grano. La chimica ha mascherato la perdita di

fertilità dei terreni

L’agricoltura

moderna è dissociata dal terreno, le coltivazioni sono geneticamente sviluppate

per resistere ai pesticidi e sfruttare al meglio i fertilizzanti utilizzati.

Negli USA, la coltura principale è il

L’agricoltura

moderna è dissociata dal terreno, le coltivazioni sono geneticamente sviluppate

per resistere ai pesticidi e sfruttare al meglio i fertilizzanti utilizzati.

Negli USA, la coltura principale è il  mais da

foraggio che è quasi ovunque trattato con glifosato (… [1] [2] ). E’ un potente erbicida

che si è diffuso un po’ ovunque dall’acqua potabile al latte materno; ogni anno

1,4 kg di pesticidi per ogni americano sono distribuiti nei terreni e sugli

alimenti (1,9kg in Italia). Centinaia di studi

collegano l’uso di queste sostanze a patologie che colpiscono i bambini come ADHD (disturbo dell’attenzione, iperattività), tumori e

mais da

foraggio che è quasi ovunque trattato con glifosato (… [1] [2] ). E’ un potente erbicida

che si è diffuso un po’ ovunque dall’acqua potabile al latte materno; ogni anno

1,4 kg di pesticidi per ogni americano sono distribuiti nei terreni e sugli

alimenti (1,9kg in Italia). Centinaia di studi

collegano l’uso di queste sostanze a patologie che colpiscono i bambini come ADHD (disturbo dell’attenzione, iperattività), tumori e  malformazioni.

Sempre più spesso vengono riconosciuti nei tribunali i legami fra queste

sostanze e malattie come il disturbi e malattie che possono portare al cancro. Queste sostanze come uccidono

i microrganismi, passando nel nostro cibo, continuano il loro effetto anche sui

microrganismi presenti nel nostro intestino.

malformazioni.

Sempre più spesso vengono riconosciuti nei tribunali i legami fra queste

sostanze e malattie come il disturbi e malattie che possono portare al cancro. Queste sostanze come uccidono

i microrganismi, passando nel nostro cibo, continuano il loro effetto anche sui

microrganismi presenti nel nostro intestino.

L’agricoltura

industriale, dagli USA, si è gradualmente diffusa nel resto del mondo, si

calcola che dal 1970 ad oggi si è persa almeno 1/3 della copertura vegetale dei

terreni. La diminuzione della fertilità dovuta alla perdita di sostanza

organica ha come conseguenza il rilascio di grandi quantità di carbonio

nell’atmosfera. La perdita di copertura vegetale aumenta la temperatura del

terreno che a sua volta velocizza il processo di rilascio della CO2.

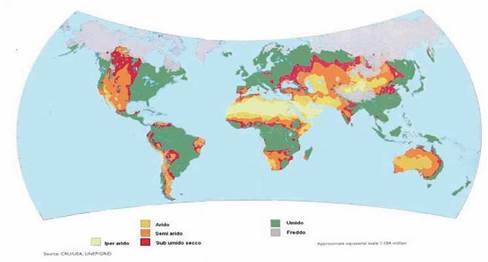

Un

suolo sano opera assorbendo acqua e C02,

quando l’agricoltura si trasforma in industria dove monocolture abbinate a

continui trattamenti chimici riducono la copertura vegetale, il terreno perde

la capacità di trattenere acqua e CO2, si

sgretola e diventa polvere dando inizio al processo di desertificazione.

L’inaridimento è completato dalla pioggia e dal vento che  agiscono

erodendo e disperdendo la parte viva del terreno.

agiscono

erodendo e disperdendo la parte viva del terreno.

Suolo,

piante e clima sono collegate, senza piante vive, la temperatura del terreno

aumenta rapidamente, si ha una maggiore evaporazione che determina una rapida

perdita di umidità del terreno, l’aria più calda e con minor umidità relativa

si disperde avviando i processi di desertificazione. Al contrario la traspirazione delle piante

(quando l’umidità esce attraverso le piante), oltre a conservare un terreno più

umido mitiga la temperatura aumentando l’umidità relativa dell’aria, ciò crea

un microclima che favorisce la formazione di piogge.

La

misura di quanto detto è ben evidente se confrontiamo l’escursione termica in

un terreno nudo e un analogo terreno coperto di vegetazione, questa può

raggiungere valori doppi rispetto a quello coperto. Se aumenta la superficie a

terreno nudo si finisce per modificare il microclima, ma se ciò avviene a

livello mondiale di modifica quello del pianeta. I processi di desertificazione

stanno interessando i due terzi dei terreni agricoli a livello mondiale.

La

storia è piena di civiltà scomparse in

conseguenza dell’aumento della popolazione e della degradazione dell’ambiente,

oggi accade a livello mondiale, fame, immigrazione, disordini sociali, guerre

sono la logica conseguenza di questo degrado ambientale.

Il

nostro modo di nutrirci è alla base di questi fenomeni di degrado e se

continuiamo su questa strada la diagnosi non può che essere molto negativa. Le

Nazioni Unite, a questi ritmi, indicano che il terreno agricolo scomparirà in circa

60 anni.

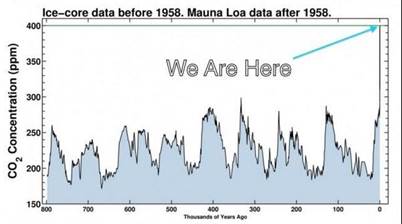

Attraverso

lo sfruttamento del terreno, l’agricoltura è da millenni che ha dato il via

alla liberazione di CO2 nell’atmosfera,

processo che ha portato all’aumento della popolazione  che a sua volta

ha amplificato i processi di sfruttamento del nostro pianeta. Oggi ci troviamo

con livelli elevatissimi di CO2 che, con alta probabilità,

determineranno rapidi cambiamenti climatici, una possibile soluzione è quella

di invertire il processo riportando la CO2

nel suolo.

che a sua volta

ha amplificato i processi di sfruttamento del nostro pianeta. Oggi ci troviamo

con livelli elevatissimi di CO2 che, con alta probabilità,

determineranno rapidi cambiamenti climatici, una possibile soluzione è quella

di invertire il processo riportando la CO2

nel suolo.

Questa

strada passa forzatamente utilizzando ciò che noi continuiamo a distruggere:

piante, arbusti, erbe e riportare gli animali al pascolo in maniera

intelligente per catturare la CO2 e

depositarla nel suolo. E’ un processo fattibile, non immediato ma fattibile, è

una tecnologia che esiste da milioni di anni che cattura anidride carbonica

dall’atmosfera e la deposita nel terreno ed è l’interazione fra piante e

microrganismi presenti nel suolo. Per realizzare questo semplice processo serve

la politica, proprio quella che a tutt’oggi ha semplicemente favorito l’aumento

della CO2.

Nel 2015, a

Parigi c’è stato il vertice delle Nazioni Unite sul clima (Cop21Paris),

vi hanno partecipato 196 paesi per discutere su come affrontare il problema del

cambiamento climatico. Fra i tanti discorsi, promesse e tante parole c’è stata

una sola proposta concreta in grado di affrontare veramente la questione

dell’aumento delle

Nel 2015, a

Parigi c’è stato il vertice delle Nazioni Unite sul clima (Cop21Paris),

vi hanno partecipato 196 paesi per discutere su come affrontare il problema del

cambiamento climatico. Fra i tanti discorsi, promesse e tante parole c’è stata

una sola proposta concreta in grado di affrontare veramente la questione

dell’aumento delle  temperature, la

proposta è stata fatta dall’allora ministro dell’agricoltura francese Stéphane Le Foll, tale proposta

si basa su un progetto detto “iniziativa

4 per 1000” che ha per obbiettivo l’aumento del carbonio nel suolo.

temperature, la

proposta è stata fatta dall’allora ministro dell’agricoltura francese Stéphane Le Foll, tale proposta

si basa su un progetto detto “iniziativa

4 per 1000” che ha per obbiettivo l’aumento del carbonio nel suolo.

Se si riesce, a livello mondiale, ad aumentare il

contenuto di carbonio del suolo dello 0,4% all’anno si catturerebbe

l’equivalente di CO2 emesse

dall’uomo nello stesso anno. Il suolo è in grado di incamerare enormi quantità

di carbonio, quasi 3 volte quello contenuto dall’atmosfera e dalle piante.

Se si riesce, a livello mondiale, ad aumentare il

contenuto di carbonio del suolo dello 0,4% all’anno si catturerebbe

l’equivalente di CO2 emesse

dall’uomo nello stesso anno. Il suolo è in grado di incamerare enormi quantità

di carbonio, quasi 3 volte quello contenuto dall’atmosfera e dalle piante.

30 paesi hanno

aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di agire sulle attività agricole in

modo da indirizzarle verso tecniche colturali in grado di catturare carbonio

dall’atmosfera.

30 paesi hanno

aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di agire sulle attività agricole in

modo da indirizzarle verso tecniche colturali in grado di catturare carbonio

dall’atmosfera.

E’

un’agricoltura a basso utilizzo di sostanze chimiche e di OGM che però non ha

trovato la disponibilità di USA, India e Cina.

Anche

se azzerassimo tutte le fonti di gas serra, in primis le fonti fossili, e

passiamo all’utilizzo delle sole fonti rinnovabili ciò non cambierebbe niente

per quanto riguarda la CO2 già immessa

nell’atmosfera. Dall’inizio della rivoluzione industriale (1750) ad oggi

abbiamo immesso CO2 per oltre 1000

miliardi di tonnellate più che sufficienti per l’evolversi dei cambiamenti

climatici per i prossimi decenni. Parlare solo di ridurre le emissioni avrà ben

poco effetto sulla dinamica già avviata se non si affronta il reale problema:

la riduzione di CO2 presente

nell’atmosfera! Lo possiamo fare, ma dobbiamo rifondare la nostra agricoltura,

diffondere le tecniche che migliorano il suolo significa ridurre i fabbisogni

di acqua e aumentare la sostanza organica del terreno favorendo i processi di

cattura del carbonio. Ridurre la CO2 è

possibile e solo così possiamo dare una speranza per il futuro del nostro

clima.

Acqua e carbonio per il nostro futuro

Claudio Cerioni

ott. 2021

la fonte principale è il documentario

“Kiss the ground”